Longtemps considéré comme fabulatoire et manquant de réalisme, le transhumanisme a petit à petit gagné en crédibilité à mesure que les nouvelles technologies ont explosé. Au tournant du nouveau millénaire, ce qui relevait de la science fiction est devenu plausible : la technologie peut avoir un impact réel sur l’homme, son corps et son cerveau. C’est d’ailleurs ce que les biohackers mettent déjà en pratique, en cherchant à booster leurs capacités physiques et cognitives. Des pilules chimiques maximisant la concentration aux implants cérébraux pour hacker le cerveau… quelles sont les pistes explorées pour imaginer la productivité de demain ?

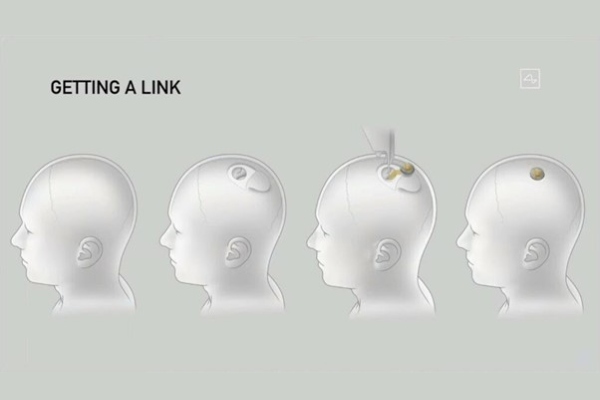

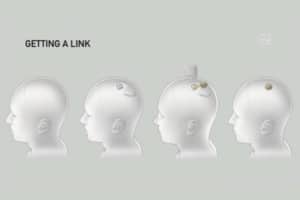

Mesurant 23mm de largeur et 8mm d’épaisseur, la puce développée par Neuralink pourra selon Elon Musk être implantée dans nos cerveaux pour nous guérir ou nous “augmenter” // Source : Neuralink

Le 28 août 2020, le multi-entrepreneur Elon Musk fait une présentation des avancées de sa start-up Neuralink. Cette dernière a implanté une puce dans la tête de truies pour analyser les signaux électriques de leur cerveau. L’objectif est d’abord médical et servirait à guérir des maladies neurologiques comme des paralysies, Alzheimer ou des troubles de la parole. La deuxième étape serait d’implanter une autre puce sur la colonne vertébrale pour régler les problèmes liés aux lésions de la moelle épinière.

Elon Musk prétend vouloir appliquer cette technologie aux humains pour en faire de véritables cyborgs. Mais derrière ces annonces spectaculaires – dont Elon Musk est très friand – se trouve un projet pas si révolutionnaire qu’il n’y paraît. En effet, le champ des neurosciences appliquées aux nouvelles technologies a déjà fait son chemin. C’est notamment le cas des prothèses bioniques pour les personnes amputées qui sont devenues une réalité.

Capture du reportage de The Guardian intitulé “Beyond bionics: how the future of prosthetics is redefining humanity”, publié sur Youtube le 26 juin 2018.

En septembre dernier, des chercheurs australiens ont aussi dévoilé une invention qui mérite d’être connue : la puce “Stentrode”, insérée par la veine jugulaire du cou jusqu’au sommet de la boîte crânienne, a permis de convertir les signaux électriques du cerveau de deux personnes paralysées. Les deux hôtes ont ainsi réussi à déplacer un curseur Windows rien qu’avec la pensée.

Les interfaces cerveau-machine ont déjà fait leur preuve dans le milieu de la recherche médicale et Elon Musk semble s’en être inspiré. Nombreux sont ceux qui l’accusent de faire des effets d’annonce en cultivant un idéal transhumaniste. C’est le cas du projet Neuralink, présenté comme une révolution en marche vers l’apparition des cyborgs.

Le transhumanisme : histoire d’un mouvement protéiforme

Le transhumanisme est un courant d’idées né dans les années 90 en Californie qui souhaite transformer l’être humain grâce aux nouvelles technologies. Cela peut servir à augmenter ses capacités physiques, cognitives et à prolonger la vie. Ce mouvement à la fois culturel et intellectuel désire combattre des maux propres à l’espèce humaine comme le vieillissement, la souffrance, le handicap et voire la mort elle-même. En revanche, l’idée n’est pas de foncer tête baissée dans un imaginaire de science fiction. Il y a déjà différents mouvements transhumanistes et la plupart ont tout de même une approche critique vis à vis de la technologie ; où les dangers et les dérives qu’elle implique sont aussi pris en compte.

Nick Bostrom et David Pearce sont deux philosophes, respectivement suédois et britannique, qui ont contribué à rendre le mouvement transhumaniste crédible auprès de la communauté scientifique et politique.

C’est en 1998 que le mouvement prend une dimension “officielle” avec la création de l’organisation non gouvernementale internationale World Transhumanist Association (devenue Humanity+) par Nick Bostrom et David Pearce. Les deux philosophes ont eu pour ambition d’ériger le transhumanisme en un objet d’étude scientifique à part entière et de l’utiliser concrètement dans le cadre de mise en place de politiques publiques. Humanity+ suggère par exemple que tout le monde doit avoir un accès égal à la technologie, au delà des classes et des frontières.

Pour le philosophe allemand Peter Sloterdijk, le transhumanisme serait une transition vers le posthumanisme. Né à la fin du XXè siècle, ce courant de pensée aborde aussi la question du rapport entre l’homme et la machine avec une vision plus prospective et souvent empreinte de science fiction. La définition entre les deux mouvements n’est pas vraiment établie mais il est clair que le posthumanisme parle plutôt d’une rupture inéluctable vers l’homme “augmenté”, induisant une perte d’humanité.

Les origines du transhumanisme restent toujours floues et peu de recherches historiques ont été publiées à ce jour. Mais cette année, le spécialiste de l’histoire des sciences Alexandre Moatti a publié un ouvrage qui vient compléter un large pan des connaissances que nous avons sur cette doctrine. Contre toute attente, la paternité du mouvement ne devrait pas être attribuée à Julian Huxley, premier président de l’Unesco en 1946 et frère d’Aldous Huxley (auteur du célèbre livre de science fiction “Le meilleur des mondes”). Il semblerait que le français Jean Coutrot soit à l’origine du concept d’avènement de l’homme supérieur grâce à la science. Le polytechnicien et ingénieur connaissait d’ailleurs Aldous Huxley. Le monde est petit…

À la sortie de la seconde guerre mondiale, Jean Coutrot s’est associé avec le prix Nobel de médecine de 1912 Alexis Carrel pour créer le Centre d’études des problèmes humains. Profondément eugéniste, Alexis Carrel est à l’origine du concept de “biocratie”, cette société nouvelle qui serait atteignable grâce à une meilleure connaissance de l’homme.

Nous avons donc affaire à de nombreuses sources et il serait beaucoup trop long de détailler ici tous les sous-courants de cette doctrine. Une branche appelée “extropianisme” par exemple, estime que la technologie réussira un jour à tuer la mort. Créé dans les années 90 par Max More et Tom W. Bell, ce courant philosophique mise sur l’arrivée d’une condition posthumaine et immortelle.

Cette vision inquiète de nombreux chercheurs comme Francis Fukuyama qui explique dans un article de 2009 sur Foreign Policy que le transhumanisme est un danger pour l’humanité. Il affirme que « la société ne va probablement pas tomber soudainement sous le charme de la vision du monde transhumaniste. Mais il est tout à fait possible que nous succombions aux propositions attrayantes de la biotechnologie sans réaliser qu’elles sont assorties d’un coût moral effroyable ». La raison est simple : le transhumanisme ne va faire qu’accentuer les inégalités entre ceux qui peuvent se payer les nouvelles biotechnologies sur le marché et les autres.

Le professeur de cybernétique anglais Kevin Warwick a une vision encore plus dystopique de l’évolution annoncée par les transhumanistes. Dans son livre de 2002 intitulé “I, Cyborg”, il déclare : « Il y aura des gens implantés, hybrides, et ceux-ci domineront le monde. Les autres, qui ne le seront pas, ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. […] Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. »

Devenons-nous des cyborgs ?

La piste de “l’humain augmenté” est-elle plausible ? Le biohacking deviendra-t-il accessible au grand public plus vite que prévu ? Kevin Warwick, par exemple, en tant que “premier cyborg du monde”, a testé la cybernétique sur lui-même pendant plus de vingt ans. En 1998, il est le premier à s’être greffé des électrodes dans le bras pour commander son ordinateur à distance. Mais le professeur Warwick ne s’est pas arrêté là : il a décidé d’implanter une puce similaire dans le bras de sa femme pour relier son système nerveux au sien et ainsi ressentir ce qu’elle ressent. La prochaine étape serait donc la télépathie qui, selon lui, deviendra le premier mode de communication entre les hommes et sera la condition sine qua none pour accéder au statut de posthumain.

Trois ans plus tard, après avoir perdu ses deux bras, l’électricien américain Jesse Sullivan se fait greffer un bras bionique qu’il peut contrôler par la pensée. Ce système complexe appelé bras myoélectrique convertit les signaux électriques envoyés du cerveau vers les muscles. L’hôte peut alors faire réagir son membre bionique et dans certains cas – comme celui de Jesse Sullivan – faire varier la force de préhension et ressentir la chaleur.

Les recherches sur les membres bioniques ont beaucoup progressé depuis le début du siècle et toutes poursuivent un objectif commun : celui de réussir à hacker le cerveau humain. Il existe désormais des interfaces cérébrales dites “non invasives”, qui ne requièrent pas d’implant mais seulement des électrodes posées sur le cuir chevelu. Le chercheur brésilien Miguel Nicolelis a installé ce dispositif sur la tête d’un jeune tétraplégique en 2014. Équipé d’un exosquelette le jeune homme a réussi à marcher et même taper dans un ballon juste par la force de l’esprit.

Plus récemment, en 2018, des scientifiques du MIT ont créé un casque baptisé ‘AlterEgo” qui retranscrit les mots qu’une personne a en tête. L’intelligence artificielle faisant partie de cet équipement peut donc analyser les pensées et répondre par le biais d’objets connectés en bluetooth. Une avancée majeure dans le domaine qui permettrait à l’avenir aux muets de parler, comme le faisait Stephen Hawking.

Ce type de casque n’est pas encore au point mais de grands acteurs du domaine commencent à s’y intéresser. C’est le cas de Facebook qui avec son Reality Labs planche sur un casque similaire qui pourrait transférer les pensées d’un hôte sur un écran d’ordinateur. Si les projets actuels ne permettent en moyenne que de retranscrire 8 mots par minute, Mark Zuckerberg a déclaré vouloir atteindre les 100 mots par minute.

À chaque fois qu’une étape importante est franchie dans le domaine de la cybernétique, l’écart entre la science-fiction et la réalité tend à se rétrécir. Si ces technologies de pointe restent encore largement réservées au domaine expérimental, d’autres techniques sont bel et bien déjà répandues chez le grand public.

Nootropiques : des médicaments pour booster son cerveau

L’arrivée de “l’homme cyborg” n’est peut-être pas pour tout de suite. Mais certains domaines de recherche ont réussi à exploiter les facultés cérébrales bien avant l’avènement des nouvelles technologies et de la robotique du nouveau millénaire. C’est le cas de l’industrie pharmaceutique qui, pour booster le cerveau, a donné naissance aux nootropiques. Ce sont des médicaments apparus à priori en 1964, lorsque le Piracetem a été synthétisé pour la première fois. Augmentant entre autres l’oxygénation de l’encéphale et les neurotransmissions, cette molécule sert à aider le travail de mémoire de personnes en bonne santé.

Corneliu E. Giurgea était un psychologue et chimiste roumain. En 1964, il a synthétisé le Piracetam et inventa dans la foulée le terme nootropique.

À l’instar d’un shot matinal de caféine ou une dose de dopamine sécrétée par un carreau de chocolat, les nootropes peuvent stimuler toutes sortes de fonctions cérébrales. Et l’usage de ces substances appelées aussi PCE (Pharmacological cognitive enhancement) ou “smart drugs” continue d’augmenter à travers le monde. En 2017, un sondage publié à l’International Journal of Drug Policy a montré que 30% des étudiants américains ont déclaré avoir eu recours à des drogues pour des examens dans les douze derniers mois (contre 20% en 2015). En France, ce taux est passé de 3 à 16% et de 5 à 23% au Royaume-Uni. L’étude précise également que les médicaments les plus utilisés pour booster la concentration et la mémoire sont l’Adderall et la Ritalin – habituellement prescrits pour les patients atteints de troubles de l’attention (ADHD).

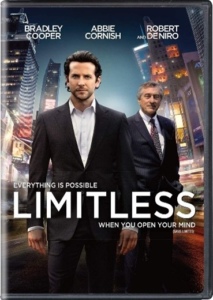

Le fait est que l’usage de ces psychotropes relève d’une course à la perfection qui ne consiste plus à soigner une maladie ou un dysfonctionnement mais bien à augmenter les performances de personnes en bonne santé. Cet idéal est très répandu dans les œuvres de fiction, à l’image du film Limitless qui imagine une substance secrète qui permettrait de démultiplier les calculs faits par le cerveau en temps record. Le héros accédant à cette drogue devient évidemment très intelligent, riche en peu de temps mais aussi fortement dépendant, au point d’en abîmer sa santé.

Réalisé par Neil Burger en 2011, Limitless met en scène Bradley Cooper qui consomme une nouvelle drogue appelée NZT qui le rend plus intelligent. Ce film exploite le mythe selon lequel nous n’utiliserions qu’une petite partie des capacités offertes par notre cerveau.

Car ces drogues ne sont pas sans effets secondaires. Si le café a des vertus pour lutter contre l’endormissement, tout le monde s’accorde à dire qu’il peut générer des effets néfastes pour la santé à une certaine dose. C’est la même chose pour les nootropes qui font l’objet de recherches supplémentaires pour définir leur impact sur le cerveau. De leur côté, les adeptes de ces substances défendent l’idée qu’elles sont aussi utiles au progrès de la société dans son ensemble.

Dérives de la technologie à outrance

L’usage de nootropes serait plutôt répandu dans certains milieux comme l’université, la publicité, l’informatique ou la finance. Et de plus en plus de témoignages de consommateurs de ces drogues apparaissent au fil du temps. L’entrepreneur californien Dave Asprey par exemple, a avoué chez CNN en 2015 qu’il avalait une poignée de pilules tous les matins. Piracetem, Aniracetam, Ciltep, Methyl, Cobalamin… un cocktail de compléments naturels qui, d’après lui, est censé lui donner un avantage compétitif sur le marché.

En ce qui concerne l’implant de puces, les projets sont aussi devenus une réalité. Une société suédoise de biohacking appelée Epicenter a proposé à ses employés en 2017 de leur implanter des puces RFiD pour automatiser leur entrée dans des zones d’accès restreint ou encore leur utilisation d’outils comme les photocopieuses. L’implantation de micropuces sert ici comme alternative aux mots de passe ou autres moyens d’identification biométriques comme les empreintes ou le scan rétinien.

Ainsi, au regard des prouesses techniques que nous avons faites, notamment dans le milieu médical, n’est-il pas possible d’assumer que cette transformation espérée par les transhumanistes est déjà achevée ? Etant donné que les progrès techniques n’ont pas vocation à cesser, comment en devenir conscient et définir l’instant T où l’humanité deviendrait “augmentée” ? Nous touchons là au problème inhérent à la réflexion philosophique du mouvement.

Car, en réalité, il n’y a pas vraiment besoin de trafiquer notre corps ou booster notre cerveau. Si nous y réfléchissons à deux fois, nos outils numériques actuels s’en chargent déjà. Le smartphone par exemple est à la fois une prolongation de notre corps et une extension de notre cerveau nous permettant d’accéder plus rapidement aux connaissances. Internet, les moteurs de recherche et Wikipédia tendent, eux, à remplacer notre mémoire.

De plus, le solutionnisme technologique par lequel le transhumanisme espère nous “augmenter” n’est pas sans failles. Il est vrai que, dans les faits, la technique ne nous facilite pas toujours la vie. Nous avons démultiplié les supports disponibles, complexifié nos systèmes et accentué drastiquement nos flux d’informations, ce qui a tendance à amenuiser notre productivité.

Une étude de 2018 réalisée par Microsoft auprès de 20 000 employés européens pointe du doigt la source de distractions que ces technologies peuvent produire. En effet, 58% de l’utilisation d’Internet au bureau est devenue personnelle, selon une autre enquête réalisée par Olfeo en 2016. L’abondance numérique dans laquelle nous vivons, travaillons et interagissons produit une accélération du temps et une saturation de l’information. Cette connectivité à portée de doigt peut donc être source de “technostress”.

C’est bien ce problème de concentration qui pousse certains à prendre des nootropes. Mais comme dans tous les débats autour des nouvelles technologies et leur impact sur les comportements humains, les dérives ne sont jamais très loin. Pour ne pas être simplement réfractaire face au changement (qui semble être inéluctable), il vaut mieux s’intéresser sérieusement au biohacking pour voir quel est son potentiel et surtout, veiller à ce que son déploiement soit encadré et régulé. Une réflexion plus générale doit être faite sur l’intérêt social d’une nouvelle technologie et ses bénéfices par rapport aux coûts annexes.

Les entreprises devront sûrement à l’avenir questionner leur rapport au transhumanisme et imaginer comment le biohacking (et les outils numériques en général) peuvent nous aider à faire face à l’infobésité et à réduire notre stress numérique. Et peut-être qu’un jour nous pourrions voir apparaître un Adblock cérébral comme bouclier contre la surcharge informationnelle… Après tout, pourquoi pas ?

Tech In Sport

Tech In Sport Green Tech Leaders

Green Tech Leaders International

International Nominations

Nominations Politique publique

Politique publique