Les 550 « Experts » du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) s’installent au printemps à Pontoise, dans près de 20 000 mètres carrés de locaux flambant neufs. Ils amènent avec eux un matériel scientifique et technologique de pointe mais également la volonté d’affirmer leur approche pluridisciplinaire unique en France. Au cœur du sujet depuis plusieurs années : le numérique. Le général de division, Jacques Hébrard, qui commande le PJGN depuis 4 ans décrit la transformation de la gendarmerie.

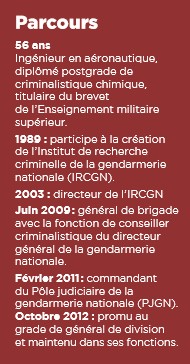

Jacques Hébrard – Général de division, commandant le Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) – © Franck Ferville

Alliancy, le mag. Suite aux récents attentats de Paris, le Premier ministre a fait de nombreuses annonces. Êtes-vous directement concernés ?

Jacques Hébrard. Cela va forcément nous impacter. Nous pouvons espérer des effectifs supplémentaires au niveau du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N), mais également sur le terrain avec une augmentation du nombre d’enquêteurs en technologies numériques. Aujourd’hui, ils sont un peu plus de 250. Ce qui reste faible face à l’importance du sujet. En termes financiers, nous comptons sur ces moyens pour acquérir des outils et technologies supplémentaires. Nous sommes déjà bien équipés, mais nous avons vocation à continuer d’évoluer pour rester à la pointe.

Justement, les gendarmes du PJGN sont souvent surnommés les Experts, en référence à la célèbre série télévisée. Quelles sont leurs missions ?

Le PJGN regroupe trois entités complémentaires. L’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) est un laboratoire de police scientifique avec des divisions physico-chimique, ingénierie et numérique, biologie et génétique et enfin identification humaine. La médecine légale fait également partie de ses compétences. Le Service central de renseignement criminel (SCRC, ex-STRJD) exploite les informations qui remontent du terrain, alimente les bases de données et fichiers nationaux utilisés par les forces de l’ordre, et détecte les signaux faibles qui peuvent aider les autorités et la magistrature, y compris avec de l’analyse prédictive. Enfin, le Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) surveille Internet, notamment les prédateurs sexuels à travers le Centre national d’images pédopornographiques (CNAIP), et lutte contre les botnets, malwares et autres ransomwares. Il pilote également la chaîne des enquêteurs en technologies numériques qui interviennent sur le terrain.

Concrètement, sur quels types d’enquêtes pouvez-vous intervenir ?

Le département informatique et électronique de l’IRCGN compte des ingénieurs capables de faire la rétro-ingénierie de tout type de matériel. Dans le cas d’un homicide par exemple, ils peuvent reconstituer le contenu d’un téléphone qui a été détruit, afin d’aider à résoudre l’enquête. Il y a deux ans, lors d’une affaire de piratage des terminaux de paiement électronique, des experts du PJGN sont intervenus en soutien technique de la police. Ils ont permis la mise en place d’un système d’alerte SMS pour signaler quand ces terminaux étaient utilisés et ont développé une application permettant de repérer les devices infectés dans les centres commerciaux.

Depuis quand le numérique est-il un sujet aussi central pour la gendarmerie ?

Quand j’ai rejoint le PJGN en 1989, nous n’étions que 27 dans une optique « police scientifique ». Six ans plus tard, nous étions 155. Aujourd’hui, le pôle regroupe 550 personnes, dont 220 à l’IRCGN et une cinquantaine pour l’expertise numérique. Le département informatique et électronique de l’IRCGN existe depuis 1992 ! Très tôt, nous avons décidé d’explorer la totalité des champs de la criminalistique et de développer une vision globale et pluridisciplinaire. Trop souvent, quand on entend « police scientifique », on ne pense qu’aux deux fichiers automatisés d’empreintes digitales (FAED) et génétiques (FNAEG). C’est une erreur. Ce que nous avons construit avec le PJGN, c’est une démarche qui concerne tous les aspects technologiques et numériques, avec des interconnexions entre compétences.

Vous pouvez l’illustrer ?

Nos experts en modélisation 3D reproduisent des scènes de crimes ou permettent de visualiser rapidement un carambolage sans interrompre trop longtemps l’exploitation d’une autoroute… Mais, dans une logique pluridisciplinaire, nous allons plus loin, en associant cette compétence à d’autres, comme la balistique ou l’analyse des projections de sang. Cette démarche croisée se retrouve partout : sur notre plateau « Investigation véhicules », nous conjuguons les approches traditionnelles avec l’analyse des technologies embarquées ou des objets connectés, de plus en plus courante. Le plateau « Armes à feu » intègre à la fois la balistique et l’analyse des données pour mieux combattre le trafic d’armes sur Internet…

La cybersécurité est-elle également un sujet important pour vos activités ?

Le Forum international de la cybersécurité (FIC) qui s’est tenu récemment à Lille en est la meilleure preuve. Ce sujet est traité de façon de plus en plus globale et transverse. Pour avoir échangé récemment avec les services anglais ou allemands, nous voyons bien que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques. La cybersécurité est au centre du jeu pour les Etats, comme pour les entreprises. Le revers de la médaille est que tout le monde cherche à recruter ses futurs experts en la matière et la demande est plus forte que l’offre… Nous piochons tous dans le même panier !

Comment procédez-vous alors ?

Nous nous installons à Pontoise au printemps. Dans ce cadre, nous nous sommes rapprochés de l’université de Cergy-Pontoise, qui a de grands projets en termes de R&D, notamment sur la cybersécurité. Dans nos rangs, nous avons également des « enquêteurs Technologies numériques » (NTECH). Il s’agit d’une licence professionnelle unique en France, créée en partenariat avec l’université de Troyes et gérée par le Centre national de formation à Police judiciaire à Fontainebleau. Elle correspond à l’acquisition de compétences techniques et numériques sur le métier de l’enquête spécifiquement. De manière générale, il est important de pouvoir former les membres actuels du pôle, car les évolutions d’usages et de technologies sont extrêmement rapides. Un de nos officiers, par exemple, suit une formation universitaire en big data/datamining. Enfin, il faut former l’ensemble des gendarmes, même non experts, aux enjeux du numérique.

Que change le numérique pour un gendarme ?

« Connecter » le gendarme revient à changer les processus et les habitudes, pour que chacun puisse utiliser au quotidien une tablette avec des applications appropriées à son poste. C’est l’objectif du général d’armée Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN). En 2015, nous testons la mise en place de tels équipements, qui vont changer nos méthodologies, la sécurité de nos systèmes, mais aussi notre culture. Le gendarme connecté devient une réalité. Le sujet n’est pas très éloigné de toutes les questions que se posent les entreprises ! Le numérique change les menaces, la délinquance et les crimes auxquels nous devons répondre, il change les réponses que nous apportons, mais il a aussi vocation à faire évoluer notre quotidien le plus basique. Le gendarme devra disposer de ses outils directement sur sa tablette. Mobilité, auditions, constations vont évoluer. En criminalistique, un gendarme sur une petite scène d’infraction pourra photographier les éléments et les indexer en direct afin de gagner du temps. Si les premiers tests sont concluants, une politique sur trois ans permettra d’équiper l’ensemble de notre effectif.

La coopération entre les acteurs étatiques mérite-t-elle d’être renforcée autour de la cybercriminalité ?

Nous avons des contacts très réguliers avec l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Une étape de plus a été franchie depuis la mise en place, en décembre dernier par Manuel Valls, du préfet Jean-Yves Latournerie, chargé de la lutte contre les cybermenaces. Il permettra d’aller plus loin dans l’ordonnancement et la coordination de l’ensemble des moyens français en matière de renseignement et d’expertise technologique. Par ailleurs, il y a également une nécessité de faire émerger des relations partenariales entre les acteurs institutionnels, académiques, industriels et associatifs. C’est pourquoi nous participons au centre expert contre la cybercriminalité français, le CECyF, qui permet de monter des projets en commun en matière de prévention, formation et recherche et développement.

En Europe et dans le monde entier, la préoccupation est claire : la nature du numérique fait que ces sujets ne se limitent que rarement aux frontières nationales. Le rôle de l’European Cybercrime Centre (EC3), créé en 2013 et installé chez Europol à La Haye aux Pays-Bas, est central pour consolider un dispositif plus complet. Les pays européens vont devoir globaliser leur lutte et harmoniser leurs réponses. Plus largement, Interpol a implanté à Singapour un centre de recherche et développement (CMII) qui aura un rôle dans l’appui aux affaires de criminalité numérique.

Il y a peu de règles « cyber » communes à l’international, à part la Convention de Budapest de 2001 concernant la pédopornographie. Est-ce un problème ?

Il n’y a effectivement aucun équivalent à la Convention de Budapest sur d’autres sujets de la criminalité numérique. Celle-ci couvre aussi les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et la coopération policière et judiciaire. Toutefois, elle n’est mise en œuvre que dans une cinquantaine de pays ; la Chine et la Russie par exemple ne l’ont pas ratifié, et il faut trouver des voies de coopération avec eux. Cette convention doit être adaptée aux évolutions de la cybercriminalité au cours des quinze dernières années.

Ainsi, il y a une véritable réflexion à mener au niveau européen et ce n’est qu’une première étape, car le cadre dépasse évidemment la seule Europe. Nous attendons forcément des modifications en la matière… EC3 et Interpol semblent pouvoir bien identifier les points sur lesquels de telles évolutions vont être possibles et la capacité à fédérer les acteurs d’origine différente. A l’inverse, sur le territoire national, le droit français est plutôt bien adapté car on retrouve les infractions d’atteinte aux biens ou aux personnes, même dans le cyberespace. Nos attentes portent plutôt sur les modes d’investigations qu’il est possible d’employer, comme l’enquête sous pseudonyme qui n’est actuellement possible que dans le cas de la lutte contre la pédopornographie, les jeux en ligne et l’apologie du terrorisme.

Des grandes tendances numériques, comme le cloud, impactent-elles ces modes d’investigation ?

L’adaptation est permanente. Lors de perquisition par exemple, les enquêteurs NTECH sont mieux armés que l’enquêteur judiciaire classique sur ces sujets. Avec le cloud notamment, ils se retrouvent confrontés à une technologie qui dépasse leur cadre habituel d’intervention et que les NTECH peuvent prendre en compte. Pour les juridictions interrégionales spécialisées, nous rassemblons des groupes d’enquêteurs NTECH pour traiter les affaires les plus complexes en matière d’exploitation de données numériques, mais il existera toujours des barrières. La loi sur le terrorisme du 13 novembre 2014, qui a assoupli les règles de perquisition à distance, nous a d’ailleurs ouvert en la matière de nouvelles possibilités.

Face à des attaquants pour qui le ticket d’entrée du cybercrime n’a jamais été aussi bas, les enquêteurs semblent à l’inverse désavantagés…

Je suis d’accord avec Guillaume Poupard, le directeur de l’ANSSI, quand il signale que les outils et méthodes de la cybercriminalité peuvent se trouver très facilement et à moindre coût aujourd’hui. Nous le ressentons au quotidien. D’où la nécessité d’avoir une coopération internationale qui permettra aux enquêteurs de réagir plus vite de leur côté, tout en gênant au mieux les phénomènes transnationaux comme les botnets. La démarche est commencée, nous l’avons vu en France avec la loi de Programmation militaire (LPM) de 2013. Reste à trouver le juste équilibre entre les questions de libertés individuelles et les dispositions qui faciliteront notre travail.

Au final, les sujets qui vous préoccupent sont identiques à ceux des entreprises ?

On ne peut plus isoler les domaines les uns des autres. Dans nos enquêtes, nous retrouvons les infractions qui sont des menaces tangibles pour les entreprises, du pillage de données au sabotage. Notre objectif est de trouver des réponses et de les partager avec d’autres acteurs publics ou privés qui sont menacés. Dans tous les départements, nous avons des référents qui sont là pour aider les entreprises à faire face, à détecter des faiblesses et à s’orienter vers des types de systèmes ou méthodes qui pourraient les aider. Nous croyons également à la prévention, pour les plus jeunes comme pour les entreprises. L’avantage du PJGN est d’être au cœur de la délinquance. Nous ciblons jour après jour les domaines sur lesquels il est nécessaire de progresser, y compris en nous rapprochant de tiers quand nous n’avons pas la capacité à faire seul. A Pontoise, nous rejoignons d’ailleurs un écosystème très dynamique où des industriels comme Safran, Thales ou encore 3M sont présents au côté du monde universitaire. En multipliant les partenariats, nous devrions accélérer le mouvement.