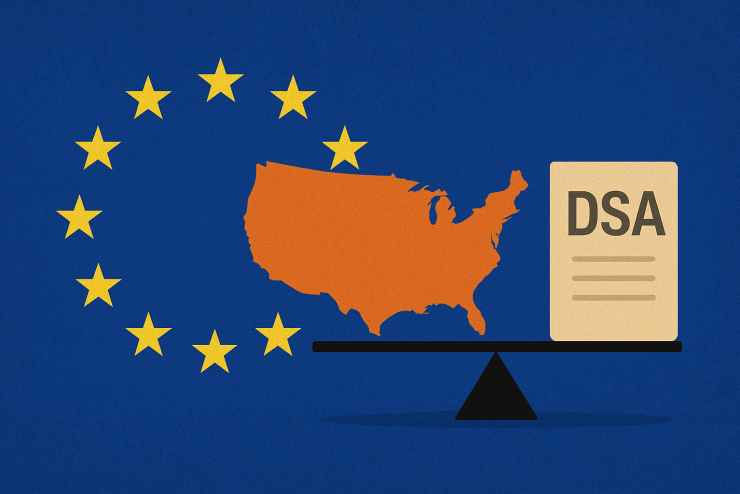

Que vaudrait vraiment le sacrifice du Digital Services Act (DSA) ? Malgré le caractère brutal et unilatéral d’un grand nombre de ses décisions à l’international, l’administration Trump a toujours la réputation d’être « transactionnelle ». Sous l’influence d’un président qui se présente comme un as du « deal », la diplomatie américaine s’est restructurée autour de rapports de force plus marqués : avec à la clé une application assumée de la logique « America First » et de fortes réactions souveraines chez ses habituels partenaires européens. Mais derrière les appels à la prise de conscience et à une réaction rapide (bien que tardive) des pays membres de l’Union européenne pour une plus grande « autonomie stratégique », se cache bien le risque du retour à la realpolitik et de négociations court-termistes. Négociations qui pourraient concerner au premier plan le numérique.

Il faut dire que la thérapie de choc qu’impliquerait une volonté réelle d’autonomie dans de nombreux secteurs ne peut être que douloureuse, et sans doute impopulaire. Plus le temps va passer, plus la promesse de revenir au confort séduisant du « business as usual » va devenir tentante, notamment pour les sujets perçus comme moins vitaux que la Défense.

Moment décisif dans une situation crépusculaire

« Avec la pression croissante de la nouvelle administration [Trump] et des dynamiques politiques en Europe, nous sommes à un moment décisif, une situation crépusculaire dans laquelle le DSA pourrait être rejeté », alertent ainsi un groupe d’universitaires spécialistes du numérique et des politiques publiques et internationales dans une tribune publiée sur le site Tech Policy. Les chercheurs font état de leurs espoirs et de leurs craintes sur l’avenir des réglementations européennes et en particulier du Digital Services Act. « Les législateurs européens, la société civile et les universitaires ont travaillé pendant une décennie environ à l’élaboration d’un cadre réglementaire visant à confiner le pouvoir des plateformes, à réduire les risques systémiques et à remédier au déficit démocratique que les acteurs mondiaux des plateformes posent à la société », soulignent-ils en mettant en avant l’intérêt éminent de l’article 40 du DSA permettant leur accès aux données publiques des champions du numérique. Cet accès est théoriquement bien en œuvre, mais son non-respect effectif par les plateformes inquiète les chercheurs. Quant à l’accès aux données non publiques, beaucoup plus stratégique notamment pour comprendre les algorithmes, les universitaires attendent toujours sa publication et sa potentielle application.

Le DSA, monnaie d’échange risquée

Le DSA est donc au milieu du gué : acté, mais avec peu d’impact. Le contexte international pourrait alors venir percuter cette fragilité. Car les champions du numérique se font moins conciliants. « Ignorant les appels précédents à une réglementation plus stricte, les plateformes américaines, de concert avec la seconde administration Trump, ont clairement indiqué qu’elles n’avaient aucun appétit pour la réglementation européenne, et en particulier pour le DSA, qu’elles qualifient de censure », notent les universitaires. Et c’est là que le réflexe transactionnel ne manque pas de revenir avec force. « Le DSA est sur le point de devenir une monnaie d’échange dans les négociations géopolitiques », mettent en garde les chercheurs. Ces derniers notent que dans ce cadre, la balance peut pencher des deux côtés. Le durcissement des réglementations, principale arme européenne dans les bras de fer internationaux, est une possibilité. Mais le temps judiciaire pour punir ceux qui ne s’y conforment pas est long… et poussée jusqu’au bout, cette logique impliquerait potentiellement que les populations européennes soient privées des grandes plateformes qu’elles ont l’habitude d’utiliser depuis des années. De quoi créer quelques remous. L’autre possibilité, jugée plus probable, est donc de mettre en balance des négociations un retrait ou une application biaisée des grandes réglementations numériques, en particulier le DSA, déjà imparfait.

Une Europe de la Défense numérique ?

Dans leur tribune, les chercheurs font un parallèle intéressant avec l’Europe de la Défense, qui a été placée au centre des attentions en 2025. « Il n’y a pas suffisamment de ressources pour défendre l’Europe, et les forces armées ne sont pas dans un état parfait. Cependant, c’est la meilleure chose que nous ayons actuellement, et si les pays de l’UE travaillent ensemble, cela peut être un bouclier plus fort que beaucoup ne peuvent l’imaginer », pointent-ils, estimant qu’il en va de même pour le DSA, une carte qui paraît avoir une « grande valeur sur la table des négociations » mais qu’il serait « une erreur d’utiliser comme une monnaie d’échange ».

Reste que l’Europe n’aime pas les conflits, qu’ils soient militaires ou commerciaux. Elle a également pris pendant les années le pli de dépendances confortables, qui pour le gaz russe, qui pour le matériel militaire américain… et pour tous pour le pratique et agréable numérique venu d’outre-Atlantique. Alors, saura-t-elle serrer les dents pour ne pas sacrifier ce qu’elle a essayé de construire pendant plus d’une décennie avec ses grandes réglementations numériques et pour préserver une forme d’exceptionnalisme dans un monde où la loi du plus fort semble plus que jamais de retour ?

Tech In Sport

Tech In Sport Green Tech Leaders

Green Tech Leaders Alliancy Elevate

Alliancy Elevate International

International Nominations

Nominations Politique publique

Politique publique